当工地遇上黑科技!揭秘改变工程行业的5大智能建造技术

智能建造 “黑科技” 来袭,工程行业迎来变革新潮流

近年来,智能建造技术蓬勃发展,正以前所未有的态势重塑工程行业格局。这些先进技术宛如 “黑科技”,深度融入工地建设的各个环节,为传统工程领域带来了全新的发展契机。

一、BIM技术:

给建筑装上‘数字大脑’

BIM 技术堪称建筑领域的 “数字大脑”。它借助电脑搭建精确的建筑物模型,并将其 “1∶1” 复刻到现实建设中。上海中心大厦便是成功范例,借助 BIM 模型提前找出 3000 多个管线碰撞点,节省造价超 2 亿,还能模拟幕墙的日照热胀冷缩情况,有效提升建设效率、降低成本。

二、3D打印建筑:

像搭积木一样造房子

3D 打印建筑让房屋建造如同搭积木般便捷高效。既可以直接打印建筑结构,也能采用模块化设计,在工厂生产模块后现场组装。其打印速度达 0.9 立方米 / 小时,比传统工艺节能 70%,在异形结构施工方面优势显著。

三、智能安全帽2.0版

智能安全帽 2.0 版是保障施工现场安全与沟通的得力助手。它集传统防护功能与先进科技于一身,集成高端传感器和通信模块,具备跌倒预警、语音指挥、环境监测等功能,某央企项目引入后工伤事故率下降 83%。

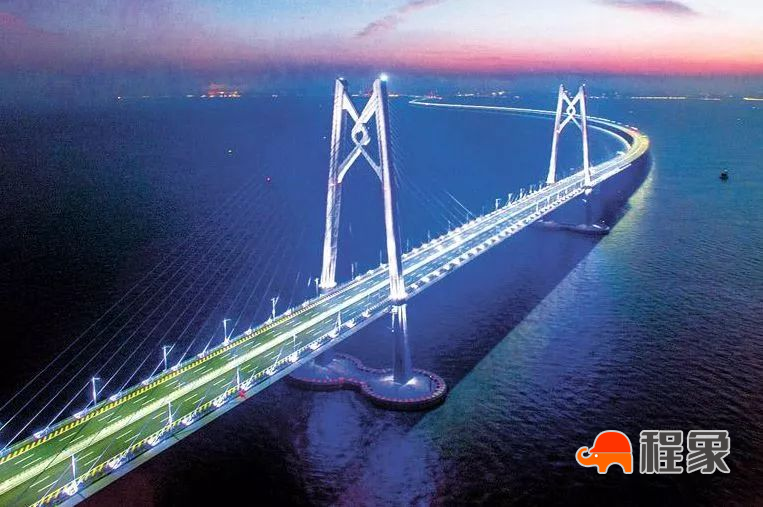

四、无人机天眼系统

无人机天眼系统利用无人机的灵活性和多模态传感器的高效感知能力,实现自动巡检与智能分析。港珠澳大桥养护时,借助该系统的 AI 技术能识别 0.2mm 的裂缝,巡检效率提升 20 倍。

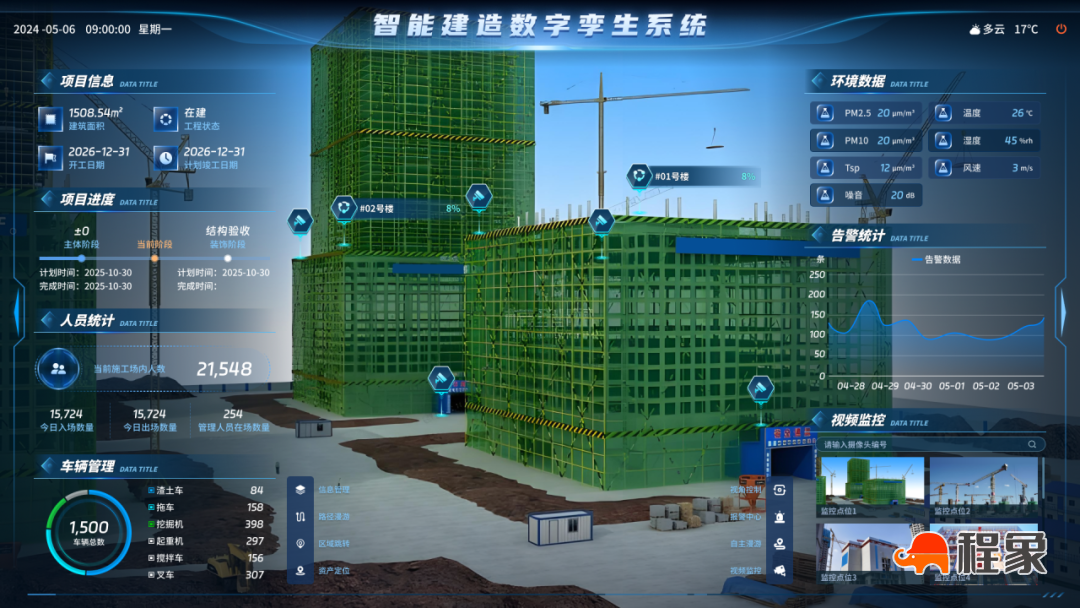

五、数字孪生指挥中心

数字孪生指挥中心基于先进技术,实时采集项目运行参数和状态数据,实现全天候监控、故障预警、风险评估和决策支持。比如,能 24 小时监测 800 多个传感器数据,提前预测三天后基坑沉降风险,为项目安全管理提供有力支撑。

数字孪生指挥中心基于先进技术,实时采集项目运行参数和状态数据,实现全天候监控、故障预警、风险评估和决策支持。比如,能 24 小时监测 800 多个传感器数据,提前预测三天后基坑沉降风险,为项目安全管理提供有力支撑。